发布日期:2025-04-29 来源: 网络 阅读量()

低空信息网络体系与通感一体技术是指利用地面通信系统、卫星定位与导航系统等,构建一个动态、灵活、高效的无线通信与信息服务网络,为低空无人机、载人飞行器等提供通信、定位、导航、监管等综合服务,是赋能低空经济应用场景的重要基础设施。基于地面基站的大规模天线阵列,可将通信与雷达感知功能结合,实现通感一体,同时提供高速率、低延迟的通信服务,以及对被动物体的实时感知、检测与定位服务。依托规模部署的移动通信网络,通感一体可助力提供泛在的高性能通信和感知服务。

低空信息网络体系与通感一体技术可分为两大类,即通信辅助感知和感知辅助通信。通信辅助感知,旨在利用通信系统提供的信号、传播时延与方向等传输的信息和网络资源,支持感知任务的执行,通过波形设计、信号传输、信息共享等方案设计,实现低成本、高效率的泛在感知,其又可细分为单站通感和多站协作通感。感知辅助通信,旨在将通过感知获取的环境信息(如速度、时延、角度等)反馈给通信系统,辅助通信网络进行动态调整、通信资源分配与调度优化、干扰管理等,实现通信性能提升。

低空信息网络体系与通感一体技术的未来发展方向包括空口与波形、架构与组网、协作与融合等方面。首先,通过通感融合波形设计,实现一体化无线空口,有效提升频谱效率,最大化资源利用率。其次,原生的一体化架构将助力通信和感知功能按需开启,并实现全局组网,提供连续无缝的低空信息服务。最后,多频段、多节点、多模态的深度协作将融合多维数据,通过对多源数据的联合处理与优化,进一步提升系统性能。

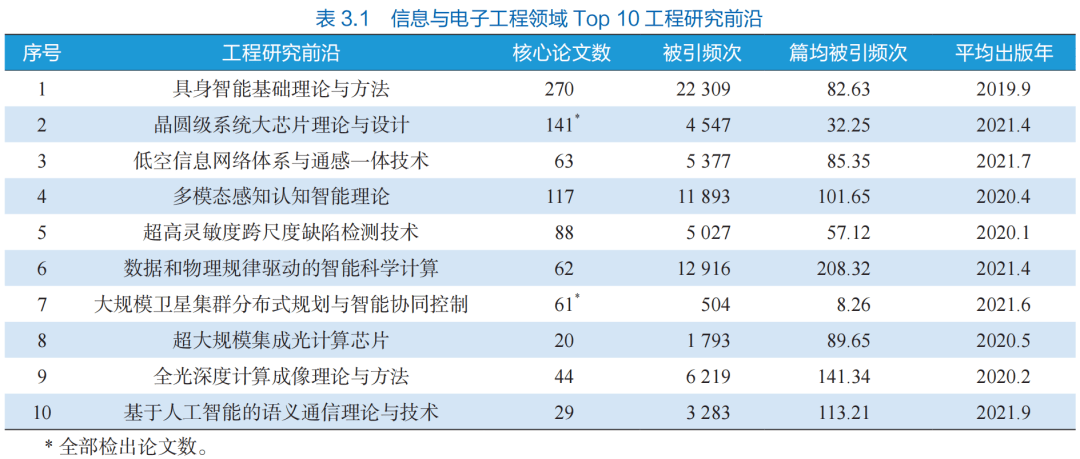

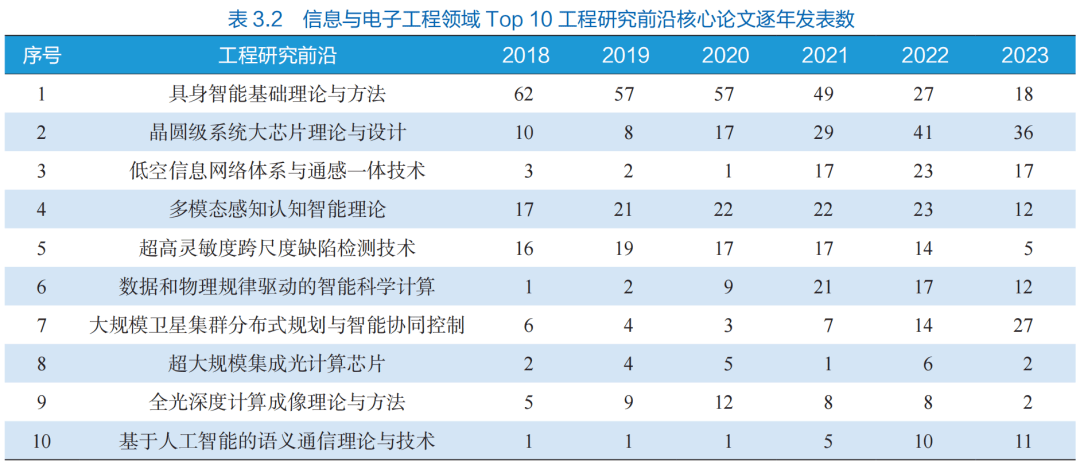

该前沿主题2018—2023年间发表的核心论文(注:针对该主题在Web of Science检索得到的被引频次位于前10%的高影响力论文——截至2023年12月)数量及其逐年发表情况见表3.1和表3.2。

低空信息网络体系与通感一体技术是构建未来空域智能化基础设施的核心技术,其旨在通过通信与感知的深度融合,提升低空空域的智能化管理能力和服务水平。早期低空信息网络研究主要集中在军事和应急通信场景,重点研究低空无人机群和地面网络等多元异构节点间协作,提供动态、可靠的通信网络接入。随着研究不断推进,从早期单一通信功能到具备基础感知能力的无人机网络,再到如今追求通感算智融合、资源共享的智能网络体系,低空信息网络正在经历从分散化到一体化、从单功能到多任务协同的变革。近年来,随着通感一体技术的突破,通过具有大规模天线阵列的地面基站系统提供低空空域的通信和感知服务成为低空信息网络研究的重点,中国各级政府先后出台的低空经济发展规划更是将该方向的发展推向高潮,全球移动通信设备制造商和中国运营商则启动了数百基站规模的5G-A通感一体低空经济场景的外场试点,并进一步将通感一体技术的应用场景拓展到海面和江河航路监管、地面交通系统监管、桥梁微形变检测等场景。

低空信息网络体系与通感一体技术的研究方向包括通信辅助感知和感知辅助通信。一是对于通信辅助感知,通信系统不仅承担信息传输的任务,还通过共享其信号特性(如传播时延、方向信息、信号强度等),辅助感知任务的执行,从而实现低成本且高效的泛在感知。针对低空信息网络具有覆盖范围大、目标及环境变化快的网络特性,利用现有通信基础设施来增强感知系统能力,可确保大范围、实时环境感知。进一步,从单站通感拓展至多站协作通感,通过多个通信节点的协作,共享信息和资源,可增强感知范围和精度。二是对于感知辅助通信,侧重通过感知系统获取的环境信息(如目标速度、位置、时延、角度等)来辅助通信系统的运行,以优化频谱分配、调整信号发射功率、管理干扰源等,从而提升通信质量,减少通信中断与干扰,实现通信资源优化与调度。针对低空信息网络高动态环境,感知辅助通信不仅能够改进通信性能,还能够提升网络自适应能力,通过动态感知环境变化和目标行为,实时调整通信策略,以实现更加高效、可靠、鲁棒的通信服务。

“低空信息网络体系与通感一体技术”工程研究前沿中核心论文的主要产出国家见表3.11。中国的核心论文数排名第一,占比约为78%,其次为美国,澳大利亚、英国紧随其后,BB视讯官方入口英国的篇均被引频次最高。中国与英国、澳大利亚、美国、德国之间有着紧密合作(图3.7)。在排名前十的核心论文产出机构中,有7家来自中国(表3.12);伦敦大学学院与其中7家机构有合作关系,南方科技大学和悉尼科技大学分别与其中6家和5家机构有合作关系,新南威尔士大学、上海交通大学和北京理工大学则分别与其中4家有合作关系(图3.8)。在施引核心论文方面,中国排名第一,占比为48.24%,英国和美国不相上下(表3.13);在排名前十的施引核心论文产出机构中,9家来自中国,体现了中国科研机构对该前沿的高度关注(表3.14)。

低空信息网络体系与通感一体技术未来5~10年的重点发展方向(图3.9)如下:

1)空口与波形:在无线通信系统的空口实现感知功能是发展通感一体技术的重要基础。在发展初期,通信与感知波形相对独立,通过时分、频分或者空分等方式实现通信和感知功能。未来,将逐步向一体化空口演进,通信与感知将使用一体化波形,实现深度融合,从而进一步提高频谱利用率,增强感知与通信的整体性能。

2)架构与组网:网络架构和多站组网是低空信息网络与通感一体的重要发展方向。未来,在已有通信网络架构上,可进行叠加式和外挂式感知网元设计,并在重点区域完成局域组网,以提供低空信息服务。远期将通过一体化原生设计,实现通信与感知深度融合的内生架构,进一步完成全域组网,形成无缝覆盖的低空信息网络。

3)协作与融合:多维度协作和信息深度融合对于实现高性能低空信息网络与通感一体至关重要。可从多频段协作、多节点协作、多模态协作等单一维度,进行局部信息的数据级融合。随着技术的进一步发展,未来将实现多频、多点、多模等多维度深度融合,实现信息的特征提取与融合,进一步提升全局性能。

刘光毅,教授级高工,中国通信学会会士,享受国务院特殊津贴专家,2017年团队入选央企楷模,2018年入选科技部中青年科技创新领军人才,2020年入选全国劳模,现任中国移动通信集团公司首席专家、中国移动通信研究院首席专家和6G总监、中国移动集团公司科协无线学部副组长、中关村泛联移动通信技术创新应用研究院首席科学家、NGMN(全球运营商联盟)董事、毫米波与太赫兹产业联盟副理事长、北京通信学会理事、工信部IMT-2030推进组无线GANA TSC成员和TG2主席。2007~2013年负责中国移动的TD-LTE及其演进的研究、标准化、产业化和国际推广;2014~2020年负责中国移动集团公司5G关键技术研究、标准化和产业化推进;自2019年开始负责中国移动的6G研发。联合发起成立6G网络AI联盟6GANA并担任技术委员会委员和TG2主席。曾主持和参与国家级研发项目10余项,先后荣获国家科技进步特等奖和中国通信学会科技进步特等奖,以及中国通信学会、中国通信标准化协会和北京市一等、二等奖共8项、国家知识产权局颁发的专利优秀奖3项,参与国际标准制定20余项,个人授权专利200余项,在国内外学术期刊杂志发表学术论文200余篇。

马良,毕业于英国帝国理工学院,现任中国移动研究院前沿技术研究员,主要研究方向为6G、通信感知一体化、技术指标与评估方法等。他是ITU-R标准代表,积极参与IMT-2030(6G)推进组、CCSA、3GPP等多个标准化组织和行业组织的工作。

荣获中国科协等七部委推出的中国科技期刊卓越行动计划项目资助(一期和二期,梯队期刊)。2021~2022年,先后入选信息通信领域(中国通信学会组织评选)和计算领域(中国计算机学会组织评选)高质量科技期刊分级目录,均被列为最高的T1级别;入选中国计算机学会推荐国际学术会议和期刊目录-2022(交叉/综合/新兴)。2024年,入选《中国人工智能学会推荐国际学术会议和国际/国内期刊目录》(人工智能基础与综合领域,B类国际期刊)。